Los relatos históricos están compuestos, principalmente, por fechas emblemáticas; cruces en el calendario que se convierten en feriados, calles y plazas, que determinan identidades y celebraciones. Sin embargo, en la memoria también se solapan los mitos, que circulan como recuerdos borrosos susceptibles de manipulación y agregados de la ficción. Allí se introduce el periodista Gonzalo Magliano, que buscó esclarecer con rigurosidad los hechos de la llamada “Operación Punta Arenas”, título de su primer libro publicado por Grupo Editorial Sur.

"Operación Punta Arenas": una fuga peronista como retrato de una grieta inextinguible

A través de la crónica narrativa y la recuperación de archivo, el periodista Gonzalo Magliano cruza el escape de seis renombrados militantes para aludir a la confrontación histórica de nuestro país.

-

Rainone: "Queremos acercar a los jóvenes a la Feria para fortalecer el hábito de lectura y de compra de libros"

-

Gumucio: un alquimista que transforma biografías en literatura

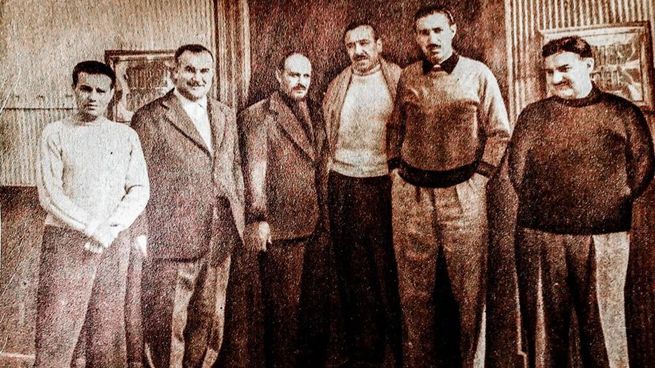

De izquierda a derecha, Guillermo Patricio Kelly, Pedro Gomis, José Espejo, Héctor Cámpora, Jorge Antonio y John William Cooke.

La investigación recupera la fuga de seis dirigentes peronistas el 18 de marzo de 1957 de la Unidad XV de Río Gallegos, en pleno mandato de la Revolución Libertadora que proscribió todos los símbolos del justicialismo. Pero los fugados no eran militantes rasos. Se encontraban allí el futuro presidente Héctor Cámpora; el sindicalista mano derecha de Eva Perón, José Espejo; el representante de Perón en la Argentina, John William Cooke; el empresario nacionalista José Antonio; el líder de la derecha peronista Guillermo Kelly; y el sindicalista petrolero Pedro Gomis.

Esa enumeración de figuras pueden no representar conflicto para los desprevenidos, pero Magliano consigue expresar, mediante el retrato de la convivencia en el pabellón patagónico, las tensiones originarias en la diversidad del primer peronismo y la principal pulsión de unidad del movimiento: la resistencia. En su primera carilla y media, el autor determina las reglas de su crónica narrativa y delimita personajes, tiempo y escena. Es eficaz, porque se puede percibir el frío santacruceño y a esas personalidades armadas y en peligro, con capacidad de humor y daño.

El logro de “Operación Punta Arenas” también radica en la exposición del archivo que permite recuperar las voces de protagonistas políticos perdidos de los ‘50 y el giro de posiciones que tomó Juan Domingo Perón para afrontar las conflictivas relaciones que sostenía con la Iglesia y un sector de las Fuerzas Armadas. En su relato coral, que se enmarca en la tradición del periodismo narrativo argentino, Magliano trata sobre el rol de las relaciones humanas en momentos límites, las fortalezas de las convicciones y el vigor de los mitos para que los movimientos no retrocedan.

Gonzalo Magliano, autor de "Operación Punta Arenas".

En disputa con ese borroso recuerdo de la resistencia peronista, el autor recupera una historia que podría haberse “centrifugado en el maremoto de las memorias de las luchas populares que le siguieron". En diálogo con Ámbito, comprende que su publicación en el 2025 responde a que “esta historia recobra valor por el temor de la caída de un movimiento como el peronista. Toda la incertidumbre y el miedo que pasa por el interés de revancha contra ese movimiento”.

Periodista (P): En el texto cuenta que hubo gente que lo fue entusiasmando con la idea de escribir un libro sobre esta historia. Pero, ¿por qué en este momento?

Gonzalo Magliano (G.M.): La fecha es un poco azarosa y la primera idea arrancó en el 2022, con el aniversario 65° de la fuga, escribiendo una nota para una revista. Yo algo conocía porque la historia era como un mito que resonaba en mi familia peronista. No lo había profundizado mucho hasta que empecé a investigarla y empecé a entusiasmarme cada vez más. Era como una fuga novelesca, como fantasiosa.

Me sorprendía también que era una historia muy poco trabajada o difundida. Era todo muy mítico y muy impactante para ese momento porque fue el primer golpe político fuerte que recibió la Revolución Libertadora con figuras que fueron muy importantes, como Cooke o Cámpora. Entonces me pregunté, ¿acá qué pasa? Y me empezó a atrapar esa idea del mito y su capacidad de recuperar cierta vigencia en cada momento, con cierto diálogo con la actualidad.

P.: El peronismo tiene muchos mitos e iconografía. El 17 de octubre, por ejemplo, es un mito de triunfo y de génesis. ¿Cuánto aporta a los movimientos nutrirse de mitos de resistencia?

G.M.: Para mí es fundamental, porque en general las resistencias, para que sean potentes y le den vigor al movimiento, suelen ser protagonizadas por la gente de abajo, sin directivas. En este caso, fueron pequeños gestos y acciones de resistencia ante la persecución de personas que sentían el movimiento y reafirmaban su identidad a pesar de que el peronismo estaba prohibido y había miles de dirigentes presos, cuando no estaban fusilados. De hecho, la fuga sucedió a los meses del levantamiento de Valle.

Todo movimiento tiene la capacidad de subsistir después de una caída fuerte si pregnó en gente de a pie que, a pesar de que está en la mala, insiste con esa identidad porque le da un valor y la voluntad de resistir. Le da algo para reivindicar y por qué luchar. Y la verdad es que esos son los momentos más fuertes donde uno se aferra a esa identidad. Por eso me parecía que había un diálogo de esta historia con la realidad, aunque con un contexto diferente: una derrota muy fuerte del peronismo y encima por las urnas, lo que es hasta más duro.

P.: En el archivo muestra muchos paralelismos con la actualidad.

G.M.: Más allá de la adrenalina de la historia, porque en definitiva es la fuga de una prisión, traté de contar el contexto histórico en el que se detectan muchos de los pilares del discurso antiperonista y su aspiración de hacer desaparecer a este movimiento. Entonces, crean comisiones especiales para investigar la corrupción: aparecen las primeras denuncias de asociar al peronismo con la delincuencia. Después se ve esta idea del despilfarro y la demagogia para reducir al movimiento a eso. Todas esas ideas nacen ahí, junto con esta primera idea de desperonizar a la Argentina, entendiendo que las masas habían sido manipuladas por el tirano prófugo y que había que reeducarlas.

P.: Hay otro paralelismo que se puede ver dentro del peronismo pero también pensarse en otros partidos, que es la situación de convivencia sectorial dentro de los espacios. ¿Qué le llamó la atención de la forma en que se generaba la disciplina interna dentro de ese movimiento de los ‘50?

G.M.: Fue trabajosa y tuvo muchas alianzas internas para ir conjugando voluntades. Había personas que adherían a su propia visión del peronismo y miraban con mucha desconfianza al otro. Traté de mostrarlo en el libro: Jorge Antonio desconfiaba mucho de Cámpora, porque lo veía como un burócrata; otros miraban con desconfianza a Kelly, que era un personaje más ligado a la derecha peronista.

Aún así, había cuestiones que los igualaban. Uno obviamente era Perón y el otro era el antiperonismo. Ahí adentro de la cárcel, para los antiperonistas ellos eran jerarcas del régimen depuesto y eran todos delincuentes. Esa persecución y ese desprecio los igualó de forma espontánea y, como se fueron dando cuenta que no había chance de un proceso justo, lo único que les quedaba era fugarse.

P.: Para reconstruir la historia se encontró con familiares de los fugados. ¿Cómo los recuerdan esos parientes, o inclusos los biógrafos, a estos personajes que quedaron un poco relegados dentro del movimiento?

G.M.: Lo que primero encontré es que son todas personas que han trabajado en la memoria de esto que pasó pero bastante en soledad. Vienen trabajando por mantener viva esa memoria muy a pulmón: juntan archivos, van a dar charlas sobre la historia de sus padres. Fueron militantes que de a poco han sido olvidados. Pero más allá de que esta historia quedó como en un lugar menor, sigue reapareciendo: cada tanto alguien la recuerda; sale una nota grande o una chica, en un diario militante o en un multimedio. En definitiva, si no tenés quien active la memoria, quien ponga una foto o escriba un artículo, esa memoria no aparece.

P.: Comentó que en esos años se ve la génesis de los argumentos del antiperonismo histórico. ¿La Argentina está condenada a que esa dualidad se viva en esos términos, de eliminación incluso?

G.M.: En este país hay dos grandes proyectos: uno más inclusivo y popular y el otro conducido por las elites. Mientras el peronismo sea la mayor representación de uno de esos proyectos, esa rivalidad va a existir. Cuanto más profundice las políticas que alteren el orden de las elites, más fuerte va a ser el enfrentamiento. En estas disputas hay algo muy visceral también, no es solamente una cuestión de intereses, sino de identidades fuertes que se van armando en las sociedades. Si en algún momento el peronismo no lo reencarna más, lo reencarnará otro movimiento político, pero esos bloques van a despertar esas pasiones eternamente.

Dejá tu comentario