El intento frustrado de atentado en una escuela, planificado por adolescentes en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, nos invita a reflexionar desde una perspectiva psicoanalítica, articulando con lo social sobre las raíces y dinámicas de tales comportamientos en la adolescencia.

Del malestar adolescente a la violencia en acto: la urgencia de escuchar

Es esencial poder abordar estas situaciones limítrofes, cargadas de pulsión de muerte y tendientes a la actuación trágica, sin estigmatizar ni criminalizar a los adolescentes.

-

Fobia escolar: qué es, y cómo detectarla, según especialistas

-

Encuesta de la Secretaría Nacional de Drogas: esto es lo que más consumen los adolescentes

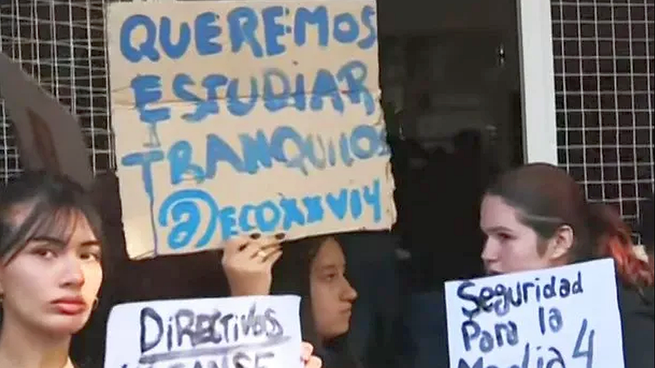

Una charla entre adolescentes en un grupo cerrado de WhatsAspp generó alarma en Ingeniero Maschwitz: en los mensajes, los participantes hablaban de realizar un tiroteo.

Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, debe analizarse dentro de un entramado más amplio que incluye los factores subjetivos, entramados con factores familiares y sociales, así como con la actualidad de las políticas que perpetúan la exclusión y la desigualdad.

Acerca de las violencias en las adolescencias

La adolescencia en términos generales, es una etapa caracterizada por intensos cambios físicos, emocionales y psicológicos, de desasimiento de las figuras parentales o quienes las representen, para la salida exogámica y la construcción de nuevos referentes simbólicos, recurrentemente en oposición a los establecidos en la primera infancia, como modo de cobrar algún impulso para el mentado “desasimiento”, término que Sigmund Freud sitúa centralmente en su ensayo sobre las “Metamorfosis de la pubertad”.

Me parece importante mencionar “las adolescencias” en plural, en función de poder dar cuenta de las subjetividades, la singularidad de cada adolescente, de una manera situada, en un contexto social, histórico y singular, en que se anclan las subjetividades. Los jóvenes enfrentan la tarea de construir su identidad, proceso que implica la reestructuración de las representaciones internas de las figuras parentales y la búsqueda de cierta independencia, un pasaje desde la dependencia absoluta con la que nace el ser humano, hacia la independencia relativa, en términos del psicoanalista inglés Donald Winnicott.

Lo pulsional en la adolescencia se intensifica debido a la reactivación del complejo de Edipo y la irrupción de nuevas ansiedades ligadas a la sexualidad y la agresividad. Sigmund Freud identificó en "El malestar en la cultura" (1930) la tensión entre los impulsos individuales y las exigencias de la sociedad. Las exigencias de la Cultura (con mayúsculas, en términos de lo civilizatorio, lo humano como patrimonio y costo de los seres hablantes) implican, a su vez, las renuncias respecto de las satisfacciones pulsionales. Estas renuncias implican una serie de elaboraciones, necesarias para vehiculizar de algún modo las llamadas “desmezclas pulsionales”, la pulsión de muerte liberada, producto de esas renuncias.

Vivimos en un momento histórico social en que abundan representaciones de agresión y desprecio por el otro: la crueldad se transformó en un modo insistente de funcionamiento, en una herramienta destinada a recortar, hostigar, atentar y eliminar al otro indeseable. La identificación con figuras de poder idealizadas, quienes ostentan la crueldad como bandera desembozada, contribuye a la constitución de suplencias en momentos clave del despliegue de la subjetividad.

La construcción de "enemigos" y la búsqueda de reconocimiento en grupos con valores extremos pueden servir como vías alternativas para la vehiculización de cantidad de conflictos internos, propios como la pérdida del cuerpo de la infancia, la actualización de una nuevas expectativas de los otros y las nuevas identificaciones en juego.

Tal como advierten Knobel y Aberastury, se tratan de duelos que se deben atravesar necesariamente, a lo largo de los despliegues de las adolescencias. En algunos casos, la detención de la elaboración de tales duelos, la carencia de modelos identificatorios estables y la imposibilidad de vehiculizar simbólicamente el malestar inherente a estos procesos, pueden empujar a ciertos adolescentes hacia actos de violencia extrema. Se constituyen entonces, modos trágicos de dar respuesta a estas travesías, momentos de pasaje de la infancia a otra etapa.

Algunas intersecciones posibles entre lo social y lo subjetivo

El contexto social es un factor clave en la comprensión de estos fenómenos. En cada adolescencia y en un modo de atravesamiento que interviene en esas constituciones subjetivas. La fragmentación social, la precariedad económica y la vivencia insistente de la falta de proyectos de futuro tienden a generar un sentimiento de desesperanza arrasador en nuestras juventudes, plenos de consecuencias. En una sociedad donde la violencia está presente en discursos públicos, en redes sociales y en ciertos sectores de la cultura juvenil, algunos adolescentes pueden encontrar en la violencia una forma siniestra de expresión de su malestar, en una confusión trágica entre ficción y realidad.

La tragedia como modo de actuar esas conflictividades, cobra un sentido horroroso y posible. La construcción frustrada de un posible proyecto de vida visualizable, un futuro posible imaginable, articulado con la constitución de una identificación propia, tambalea en relación con la idea de la destrucción del otro, que deja de ser una elaboración simbólica que permita asumir un nuevo lugar propio, sino un intento de aniquilamiento real y a destajo.

El rol de los medios de comunicación también es fundamental. La glorificación de la violencia en ciertos espacios digitales, que reproducen la dinámica social y de las políticas actuales de odio, así como la exposición a discursos polarizantes, plagados de repudio a la diferencia, con el mascarón de proa de la crueldad en relación con los semejantes, tienden a alimentar un caldo de cultivo más que propicio para estas actuaciones trágicas.

La desigualdad y la exclusión, otros modos de la violencia, impactan de manera directa en las infancias y adolescencias. Políticas que incrementan la pauperización de los pueblos y reducen el acceso a la educación, la salud y la cultura contribuyen a la precarización del futuro de los jóvenes. La falta de oportunidades genera un escenario donde la frustración y la desesperanza tienden a la reproducción de los circuitos de violencia, ahora de modo activo, por parte de quienes la padecen pasivamente.

La exclusión no solo es económica, sino también simbólica. La ausencia de representaciones estimulantes y esperanzadoras para con los adolescentes en los discursos públicos, así como la criminalización de la juventud, refuerzan la idea, ya tristemente conocida en nuestro país, de que son una amenaza para la sociedad. Los riesgos de una narrativa estigmatizante impide un análisis profundo de los problemas estructurales que atraviesan a las adolescencias, tanto en sus constituciones, como en las singularidades de sus trayectorias de vida.

Evitar la criminalización de la adolescencia

Es esencial poder abordar estas situaciones limítrofes, cargadas de pulsión de muerte y tendientes a la actuación trágica, sin estigmatizar ni criminalizar a los adolescentes. La violencia en esta etapa involucran un entramado de aspectos sociales, que allí se encarnan, con los atravesamientos singulares, sus angustias, conflictividades en relación con los ideales, administración pulsional y la variabilidad de recursos psíquicos con que cada sujeto cuenta, en un momento caracterizado por la vulnerabilidad subjetiva.

Ofrecer espacios de escucha, reconociendo que detrás de la conducta violenta hay potencialmente un sujeto en sufrimiento que necesitaría ser alojado, abre una posibilidad de apertura para el despliegue adolescente en un espacio simbólico.

Psicoanalista - Doctor en Psicología. Miembro Titular en Función Didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Profesor e Investigador de la Universidad de Buenos Aires.

- Temas

- adolescentes

- Psicología

Dejá tu comentario