“En la puesta en escena de una ópera, lo más importante, cualquiera sea la mirada, es transmitir al público la intención del compositor, evitar la tentación de ser original y traicionarlo”, dice a este diario Emilio Sagi, quien desde hoy a las 20 tendrá a su cargo la dirección escénica de “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, en el Teatro Colón, con la que se cierra la temporada lírica del año.

Emilio Sagi: "En una puesta, lo fundamental es no traicionar al compositor"

Diálogo con el prestigioso régisseur español, quien desde esta noche pondrá en escena "La Traviata" en el Teatro Colón. Habrá tres elencos rotativos y nueve funciones.

-

Nicki Nicole presenta una noche sinfónica en el Teatro Colón: cómo y dónde conseguir las entradas

-

Martín Fierro de Cable 2025: quiénes son los nominados

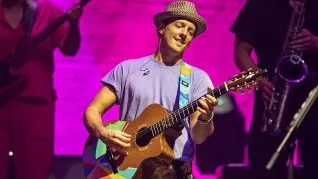

Emilio Sagi (der.) en uno de los ensayos de "La Traviata". Foto: Juanjo Bruzza/Teatro Colón.

Esta nueva producción de uno de los clásicos más populares del repertorio verdiano tendrá tres elencos diferentes, y se representará desde esta noche hasta el sábado 29, con un total de 9 funciones.

El reparto titular se compone por Hrachuhi Bassenz (Violetta), Liparit Avetisyan (Alfredo) y Vladimir Stoyanov (Germont), En el podio alternarán Renato Palumbo y Beatrice Venezi, al frente de la Orquesta Estable. Además de Sagi en la régie, la producción se completa con Daniel Bianco en la escenografía y Renata Schussheim en el vestuario. El Coro Estable será dirigido por Miguel Martínez

Sagi, oriundo de Oviedo, España, ha realizado ya numerosas puestas en el Colón y otras salas de Buenos Aires, entre ellas el Teatro Avenida, donde participó en la gala de reapertura en 1994. Entre sus puestas en el Colón se recuerdan “L’elisir d’amore”, de Donizetti, “Carmen”, de Bizet, y la exhumación de “I due Figaro” de Mercadante, con Riccardo Muti como director de orquesta.

Doctor en filología y literatura inglesas, Sagi cambió en 1980 la cátedra por los escenarios en un vuelco sorprendente que él relata en este diálogo, y que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más solicitados por los teatros de ópera del mundo.

Periodista: Su debut en la dirección escénica de ópera fue justamente con “La Traviata”. ¿Qué recuerdos tiene de esa puesta?

Emilio Sagi: Fue en 1980. Pues, recuerdo poco. Si la viera ahora seguro que me sale urticaria (risas). Cuando uno debuta se impone renovar por renovar, tratar de ser diferente. Eso cambia con el paso del tiempo. Pero lo que sí tuve en cuenta entonces fue lo mismo de ahora, la concepción del personaje de Violetta, la víctima de una sociedad clasista y moralista. Eso permanece, todo lo demás no.

P.: ¿Y la que veremos ahora?

E.S.: Sigo esa idea rectora, porque yo creo que esa clase de víctimas persisten hoy: la persona distinta, diferente, a la que expulsa una familia conservadora, con status social, que se niega a que su hijo tenga una relación con una persona de moral “dudosa”, del mismo modo que si un hijo o una hija tuviera una relación con alguien del mismo sexo, es decir, la expulsión del diferente. Y eso en “La Traviata” es primordial. En cuanto a la puesta, yo no trato de innovar porque sí. Cada ópera tiene un alma a la que trato de ser fiel y no ir caprichosamente en contra de la tradición.

P.: Pero usted hace poco hizo en el Colón “L’elisir d’amore’, ambientada en una cancha de básquet.

E.S.: Pues claro, porque esa es una ópera que puede tener mil lecturas distintas. En esta “Traviata” la lista es ella y el zangolotino es él. Yo sigo mucho la música, y aquí hay una emoción subyacente en la partitura de Verdi. Mi mayor objetivo es que esa emoción llegue al público. Creo que el sentimiento es algo que estamos perdiendo en la época que vivimos, y lo que pretendo es que ese sentimiento permanezca vivo. Tal vez esto no suene muy moderno a los oídos de muchos puestistas de hoy, pero esa es mi guía.

P.: ¿Está ambientada en la época de Verdi?

E.S.: No, mucho más cerca de nosotros, en el París de los años 60 y 70 del Siglo XX, la época de los grandes modistos parisienses. Quería que el vestuario fuera impresionante porque tanto Violetta como Flora, en las fiestas del primer y tercer actos, son mujeres muy poderosas, deslumbrantes, y sobre todo teniendo un lujo de vestuarista como Renata Schussheim, que hace cosas maravillosas, no podía dejar pasar la oportunidad.

P.: ¿Y en cuanto a su mirada para el montaje?

E.S.: Quiero contar lo que está en la obra y no otra cosa. Verdi hace una defensa apasionada del personaje de la prostituta de alto vuelo, y es a ella a quien le dedica la mejor música. Yo subrayo el hecho de que, desde el principio, Violetta está enferma, tal como lo anticipa el preludio: entonces ella aparece con un camisón, la ayudan a vestirse, le dan una pastilla, la ayudan a sobrellevar la enfermedad para que pueda seguir desenvolviéndose y brillar en ese ámbito social. Y ella va a ilusionarse, al fin, con un hombre que la ame, como Alfredo, y no sólo que la desee, pero a la vez se defiende de lo que ya intuye, la oposición de la familia conservadora de él. Por eso se engaña, dice que quiere ser “siempre libre” pero es mentira. Ella quiere estar con Alfredo pese al desastre que sobrevendrá. El segundo acto, alejada del mundanal ruido, demuestra a las claras la felicidad que siente con Alfredo, hasta que llega Germont, el padre de él, que es el catalizador del drama, y que le pide el “sacrificio” de abandonarlo.

P.: Algunos críticos, ante este cambio de época que ya tuvieron otras producciones, han dicho que la tuberculosis, mortal en el siglo XIX, ya había sido erradicada por la vacuna en el XX.

E.S.: Desgraciadamente eso no es así. En la época del Sida, mucha gente, inclusive algunos conocidos míos, murieron por tuberculosis desatada por el HIV. Sus cuerpos, sin defensas, sucumbían a la tisis. La tuberculosis no ha desaparecido. Es gracioso algunas veces lo de los críticos. Una vez hice una “Bohème” ambientada en 1968, en el mayo francés, donde al principio se cortaba la luz y los personajes encendían velas. Un crítico me cuestionó entonces lo de las velas y le respondí que, en 1977, cuando tuve una beca del British Council para hacer la tesis en la Universidad de Londres, vivíamos con otros estudiantes en un cuartucho pobre, como en la ópera de Puccini, donde había un aparatito en el que había que echar peniques para tener luz eléctrica, de modo que cuando nos quedábamos sin monedas encendíamos las velas. Resumiendo, un director de escena es libre de hacer lo que quiera con una ópera, de acuerdo con su propia visión, después se verán los resultados. Estamos en 2025 y no se puede hacer “La Traviata” como en el Siglo XIX ni como a principios del XX. Hace falta otra teatralidad, otra dramaturgia. Cuando se estrenó la ópera, en 1853, fue toda una revolución porque Verdi y Piave la ambientaron en su misma época, no en el Egipto de los faraones ni en la Grecia de Sófocles. Reitero, lo más importante es no traicionar la intención del compositor. Desde luego, hay óperas más claras en cuanto a esa intención y otras no tanto. Las óperas de bel canto, por ejemplo, no tienen un mensaje claro. Obligan al régisseur a estructurarlo. Yo hago mucho bel canto, y siempre trato de buscar algo más potente, aunque siempre sin alejarme de la obra.

P.: ¿Qué es lo más importante, como director, de transmitir a un cantante?

E.S.: La naturalidad, que el personaje fluya a través de él. Que el público vea y sienta al personaje y no al cantante que lo interpreta.

P.: En la época de los divos uno veía, por ejemplo, a Pavarotti, y no importaba su corpulencia al verlo interpretar personajes jóvenes y delgados. Era su voz lo que se imponía.

E.S.: Esa época ya pasó, pero los divos no desaparecieron. Para cantar una ópera ante 2000, 3000 espectadores hay que ser un divo. De otra forma es imposible. Es necesaria la seguridad, la concentración, la técnica. Es un género tremendo la ópera, en el momento en que haya el menor despiste se puede ir todo al traste. Yo ya llevo mucho en esto y no pocas veces he visto a cantantes, al término de una ópera, a los que les cuesta regresar al mundo real. Es tanta la pasión, tanta la entrega que han puesto en el escenario, que tardan en recuperarse. Lo que ha desaparecido, y afortunadamente, es el divismo de otros tiempos. La prima donna caprichosa. Hoy es todo más democrático.

Emilio Sagi da indicaciones a uno de los elencos de "La Traviata". Foto: Juanjo Bruzza/Teatro Colón

Un cambio de vida

P.: ¿Cómo se produjo su paso de doctor en filología y literaturas inglesas a la dirección de ópera?

E.S.: En principio yo provengo de un hogar de teatro, zarzuela y ópera. Mi abuelo, Emilio Sagi Barba, y mi tío Luis Sagi Vela fueron dos cantantes importantísimos. Mi abuelo cantó en el Colón varias veces, en alguna oportunidad con Titta Ruffo. De modo que me crie en ese ambiente. Ya como estudiante de filosofía y letras fundé una compañía de danza, yo también era bailarín, con la que ganamos varios premios. Y me fui aproximando a la Ópera de Oviedo, sólo en calidad de espectador. Más tarde, en el departamento de Literatura Inglesa me pidieron la tesis doctoral, y elegí como tema los Shakespeare que luego se transformaron en óperas de Verdi. La trilogía “Macbeth”, “Otello” y “Falstaff”, pero también “El rey Lear” que no llegó a hacer porque, aunque tenía los derechos, se los pasó a Mascagni, quien al final tampoco la concretó. Entonces, para preparar la tesis, pedí esa beca de la que le hablé antes, y estuve dos años en Londres. Allí aproveché para introducirme en el Covent Garden, donde llegué a ser meritorio.

P.: Allí comenzó su nueva carrera.

E.S.: Exacto. Luego volví a Oviedo, con la tesis terminada, y un crítico importantísimo de España, Antonio Fernández Cid, les pidió a las autoridades de la Ópera que me dieran una oportunidad. Me encomendaron “La Traviata”, y allí empecé. Al año siguiente hice “Macbeth” y “Los pescadores de perlas”, de Bizet, con Alfredo Kraus y Mariella Devia, nada menos. Un directivo del Teatro de la Zarzuela de Madrid vio el “Macbeth”, le gustó, y me llevó allí, donde debuté en 1982 con “Don Pasquale”. Fue un exitazo tremendo porque, hasta entonces, en Madrid todavía se seguían usando telones pintados, y yo hice una versión muy innovadora visualmente. Un año después monté “La fanciulla del West”, con Plácido Domingo, que había cantado muchas veces con mi tío Sagi Vela, Fue él quien me llevó a los Estados Unidos, donde debuté en Los Angeles con la zarzuela “El gato montés”, que cantó Plácido. Mi carrera tuvo, por fortuna, el espaldarazo de dos grandes, Plácido Domingo, y Montserrat Caballé, a quien dirigí en 1987 y luego ella me hizo debutar en el Liceu de Barcelona. De modo que fue un salto, de la literatura inglesa a la ópera, que me cambió la vida y que no me esperaba. Hay una novela de Christopher Isherwood, el autor de “Cabaret”, que se llama “El señor Norris cambia de tren”. Esa es la historia de mi vida.

- Temas

- Teatro Colón

- ópera

- Música

Dejá tu comentario