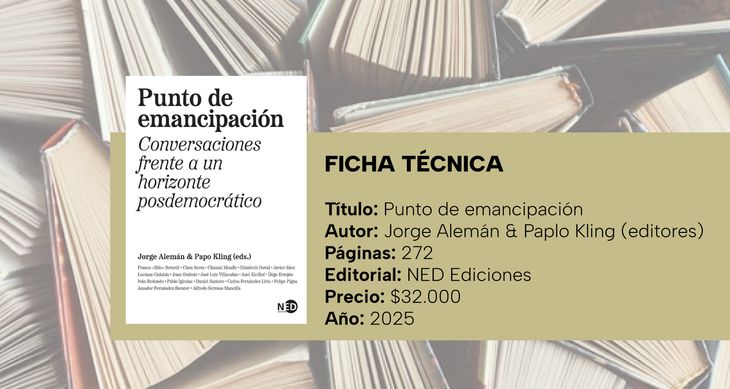

En tiempos de monólogos con chatbots y de repulsión al antagonismo, el diálogo, la escucha y la impresión aparecen como recursos disruptivos para gobernar la fuerza de la diversidad. Eso se propusieron dos argentinos con historias de exilio, Papo Kling y Jorge Alemán, que compilaron una serie de conversaciones que ya circulan por podcast en “Punto de emancipación”, publicada por la española Ned Ediciones pero ya presente en librerías del país.

Jorge Alemán: "La tecnología se ha transformado en una máquina de generar un goce que no colabora con los proyectos sociales"

El psicoanalista argentino compiló junto a Papo Kling “Punto de emancipación”, un mapa de conversaciones sobre la democracia con líderes políticos.

-

Juan Carlos Kreimer: sobre el amor después del amor

-

"Las bendiciones", de novela familiar a thriller psicológico

Psicoanalista y escritor, Jorge Aleman se exilió en 1976 a España, donde actualmente vive.

En encuentros intercontinentales con referentes de la filosofía (Berardi, Mouffe, Fernández-Savater), el arte (Santoro), la historia (Pigna) y la política (Kicillof, Iglesias, Errejón), tienden puentes en las complejidades de las realidades argentinas y españolas, con divergencias en sus orígenes pero coincidencias en sus presentes: un progresismo atravesado por escándalos y un emergente outsider que se propone como solución. En esas conversaciones que piensan “en la coyuntura y no sobre la coyuntura”, se reiteran dos obsesiones: integrar lo heterogéneo y “curar la subjetividad sufriente”.

El formato de diálogo permite ver el paulatino desarrollo de un marco de ideas que buscan renovar la teoría de la articulación de las demandas para recuperar el vínculo de las sociedades con la representación democrática y la identidad nacional. En un contexto argentino donde la baja participación electoral dejó de ser noticia para convertirse en norma, los autores se proponen pensar la emancipación por sobre la revolución, privilegiando la necesidad de un destape de la voz comunitaria que comience a hacer sentir su pulsión y sus demandas para liberar su verdadero potencial creativo, con una participación que no implique recurrir a los automatismos ya conocidos.

Así se configura como condición la necesidad de una pausa para pensar la urgencia de las estructuras sociales, sin alejarse de esa calle que se manifiesta y que aún se hace sentir de forma más transparente en los móviles televisivos que en las plataformas de redes sociales. Esos relatos son los más sensibles para apuntar los límites de progresividad e inclusión del republicanismo y la economía de mercado. Es inevitable que la dirigencia política tome nota y afronte la prioridad del diseño de herramientas institucionales para configurar esos nuevos futuros: unos por los que valgan la pena involucrarse.

“Politizar lo que está naturalizado es una de las maneras de radicalizar la democracia”, dice Jorge Alemán en los diálogos inscriptos en “Punto de emancipación”, antes de conversar con Ámbito sobre las nuevas manera de deseo y las posibilidades de afrontar, como propone el subtítulo del libro, “un horizonte posdemocrático”.

Periodista: ¿Por qué eligió el formato de conversación y pasar del podcast al libro para discutir temas que tienen tanta densidad teórica?

Jorge Alemán: Como usted dice, son conversaciones y no entrevistas porque no fui con ninguna cuestión organizada de antemano, sino que traté que en el ritmo de lo que se iba produciendo pueda ir surgiendo cuestiones que me parecían decisivas. Eso va adquiriendo una suerte de densidad teórica y me pareció, y también me lo comentó gente que escuchaba los podcast, que eso no quedaba del todo registrado.

Efectivamente, cuando las volvía a leer me parecía que habían muchas cosas para discutir, pensar y tener en cuenta. Ahí apareció la necesidad de hacer un libro que estableciera un documento histórico sobre distintos tipos de praxis que los que conversaban conmigo encarnaban en ese momento.

"Punto de emancipación", de Jorge Alemán y Papo Kling

P.: Pienso en esto del documento histórico porque existen conversaciones que son incluso prepandémicas, que aunque podrían parecer alejadas en términos de discusión presentan demandas que siguen persistiendo, como la inquietud por la cuestión de la articulación de sectores. ¿Por qué piensan que estas cuestiones continúan vigentes?

J.A.: Porque en realidad hace rato estamos todos metidos en una suerte de jaula de la que no podemos salir, acerca de cómo se puede articular -en la teoría y en la praxis- un proyecto de emancipación. Que estemos en una jaula no quiere decir que no estemos haciendo, en algunos casos, cosas muy importantes y determinantes.

Lo que me interesaba de todos aquellas personas con las que conversamos es que formaban parte de una práctica, habían asumido un compromiso importante con ella y podían dar testimonio de un período histórico en el que las cosas no aparecen resueltas de antemano, ni se sabe de entrada hacia dónde ir, ni hay un programa preestablecido acerca de dónde conducirse. En ese punto, me pareció interesante establecer los cruces posibles que se pueden hacer.

Si uno se olvida que este libro son conversaciones, se pueden establecer cartografías de los distintos problemas que actualmente se presentan en lo que genéricamente podemos llamar el campo de lo nacional y popular.

P.: En el libro se encuentran vinculaciones en la forma de pensar la reconstrucción de lo social en España y Argentina. ¿Por qué pensó que cruzar específicamente argentinos y españoles podían acercarlo a respuestas?

J.A.: Por empezar, porque como decía Borges, en broma o tal vez en serio, nos separa una misma lengua. Además, España ha tenido una dictadura muy larga en el tiempo y de consecuencias importantísimas. Nosotros no hemos tenido la experiencia de una dictadura larga en el tiempo pero sí hemos atravesado una historia bastante densa y conflictiva de golpes, situaciones extremas y genocidios. Entonces hay cierto bordes que valen la pena investigar.

P.: También pensaba en su profesión de psicoanalista, ¿qué preguntas puede hacer el psicoanálisis para pensar un horizonte de una forma más humanista con el advenimiento de estas nuevas corrientes reaccionarias y de las tecnologías que están superando nuestra capacidad de adaptación?

J.A.: Preguntas muchas, respuestas no sé si tienen. Qué es el psicoanálisis en el siglo XXI es una pregunta clave. Cómo va a ser el psicoanálisis con la incorporación potente de las tecnologías en los lazos sociales es otra pregunta. Qué es lo que va a hacer el psicoanálisis en un contexto en el que las derechas se convierten en una manifestación política central también es una pregunta.

El psicoanálisis, desde un comienzo, ha estado atravesado por la pregunta de cómo puede existir en una determinada sociedad. Me parece que esa pregunta, lentamente en el siglo XXI y en estas circunstancias, van a ir apareciendo de nuevo con mucha fuerza y van a obligar que los psicoanalistas también revisen sus posiciones.

P.: Se me desprende de pensar el psicoanálisis como respuesta de lo social una reflexión suya en el libro. ¿Dónde confluye lo íntimo con lo común?

J.A.: Las cosas que tenemos en común son, al final, las cosas más íntimas: ser sexuado, hablar y morir son tres cosas de las cuales uno tiene noticia cuando las vive de un modo plenamente singular, porque nadie puede experimentarlas en nuestro lugar. Justamente eso que tenemos como plenamente singular es lo que compartimos con los demás. A mí me parece que se puede pensar lo colectivo o lo común de otra manera en el psicoanálisis.

P.: También pensaba en el subtítulo del libro, en el horizonte posdemocrático. ¿Piensa que este horizonte tiene que ser a través de una profundización de las instituciones que están diseñadas o que esos códigos de alguna forma heredados nos imposibilitan a traducir la emancipación?

J.A.: Es una buena pregunta. “Posdemocrático” quiere decir muchas cosas a la vez, como que el capitalismo y la democracia ya no están tan unidas como se pensaba anteriormente. A la vez está la pregunta de qué hacer con la democracia: si radicalizarla, si continúa siendo una experiencia válida, si hay que abandonarla.

En fin, hay que traer de plano cómo se vive al interior de un capitalismo que cada vez va a necesitar más de la ultraderecha para tener su soporte y ahí aparece la pregunta de la democracia. Se necesita que la palabra tenga valor. Acabo de publicar otro libro que se llama “Ultraderechas” y ya llegó a la Argentina. Ahí hablo de que el nihilismo que caracteriza a esta época se traduce también en el hecho de que la palabra carece de valor. Tener un mundo en el que se pueda decir cualquier cosa genera un mundo en el que no pueda existir el psicoanálisis.

P.: Ya que volvió a mencionar el psicoanálisis… después de todas estas conversaciones, ¿se le abren nuevas preguntas desde el psicoanálisis para salir de una especie de pesimismo que existe dentro de esto que usted llamó genéricamente el campo de lo nacional y popular?

J.A.: Se me abren muchas preguntas. Tengo una fuerte convicción de que no puede haber ninguna política emancipadora si uno no sabe cómo están constituidos los sujetos. Eso es algo que la realidad impone. La izquierda ha descuidado al sujeto a prácticas exclusivamente profesionales y a mí me parece que sería importante introducir el problema de qué es el sujeto y cómo estamos hechos.

P.: ¿Qué lugar puede ocupar la tecnología en este horizonte de emancipación?

J.A.: Los optimistas creen que uno puede utilizarla. Un optimismo ilustrado, y lo tuvo el propio Marx, pensaba que uno podía hacer de la tecnología un instrumento más que incluso podía liberarnos de ciertas cargas laborales y vivir la vida con mayor disponibilidad para el placer. Eso está puesto en duda: la tecnología se ha transformado en una máquina de adicción, de generar un goce que no colabora con los proyectos sociales.

Sin embargo, uno no puede tener una posición nostálgica y volver el tiempo para atrás. Hay que disputar, discutir e interrogarse cómo vivir en el interior de la tecnología

Ficha técnica

- Temas

- Libros

- democracia

Dejá tu comentario